Среди многочисленных клубов, возникших в Петербурге после революции 1905—1907 гг., был и Театральный клуб. Его учредил Союз драматических писателей, намеревавшийся открыть при клубе литературный центр и создать театр.

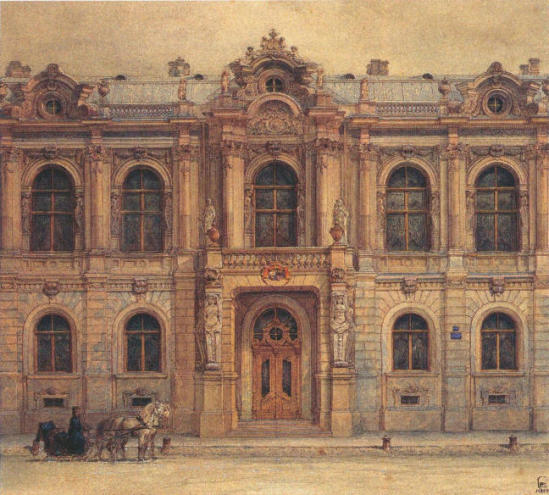

Клуб расположился на Литейном проспекте в роскошном особняке князя Н. Юсупова, который сдал его почти задаром, взимая с Союза чисто символическую плату, причем отдал особняк со всем, что там было, — с коврами, покрывающими паркет многочисленных холлов, комнат и беломраморную лестницу, с бронзовыми люстрами и светильниками, хрусталем, настоящими Буше и Фрагонаром на стенах, с двумя залами — одним маленьким, перестроенным из зимнего сада, другим побольше, с ложами, бельэтажем, украшенным лепниной и позолотой.

Театр, который Союз задумал устроить в своем клубе, виделся ему совсем особым, непохожим на другие, а главное, театром новых форм — словом, передовым.

Тут Зинаида Васильевна Холмская и предложила клубу идею такого театра — театра-кабаре. Но едва она вошла в правление с проектом, как такой же план представил и Вс. Мейерхольд. Правление оказалось в весьма затруднительном положении — кого предпочесть? И готово уже было склониться к предложению Вс. Мейерхольда, обладавшего репутацией неутомимого искателя новых форм.

Но Холмская не намерена была отступать. Женщина чрезвычайно решительная и энергичная, она была известна Петербургу и всей театральной России не столько как актриса Малого театра А. С. Суворина, но, главным образом, как издательница журнала «Театр и искусство», во главе которого стоял ее муж, влиятельнейший театральный критик А. Кугель.

И правление приняло поистине соломоново решение: открыть два театра одновременно, оба — в один день, 5 декабря 1908 г. «Случай, — комментировал событие мемуарист, — неизвестный в театральной практике, если, — добавлял он, — позабыть древнегреческие агоны в театре Диониса». С одним только условием: спектакль Мейерхольда пойдет в обычное время — с 8 до 12, а после этого, настоящего театра с 12 до 3-х ночи будет даваться представление «ненастоящего» театра, театра Холмской.Приблизительно так излагал предысторию двух петербургских кабаре в своих мемуарах «Листья с дерева» А. Кугель. И начались «бега взапуски». Молниеносно были созданы два «совещательных комитета». «Я забыл (это было давно),— писал в начале 60-х гг. А. Бенуа, — имена главных зачинщиков». Среди забытых почтенным мэтром имен было и его собственное имя. Не кто иной, как Бенуа, в тот давний 1908 год стал одним из самых деятельных инициаторов кабаре и привлек к его созданию многих членов известного художественного объединения «Мир искусства», основателем и теоретиком которого он был. И не только их. Едва ли не весь цвет художественной интеллигенции Петербурга с жаром взялся за устройство «кабацкого театрика». В архиве Вс. Мейерхольда хранится записная книжка за 1908 год, несколько страниц которой заполнены длинным списком имен с адресами и телефонами. В списке около сорока человек: А. Т. Аверченко, Л. С. Бакст, М. В. Добужинский, К.А.Сомов, Н.В.Ремизов (художник), А. М. Ремизов (писатель), Е.Е.Лансере, И. Я. Билибин, А. Я. Головин, Ф. К, Сологуб, А. А. Блок, М. А. Кузмин, А. И. Куприн, С. М. Городецкий, О. А. Дымов, П. П. Потемкин, К. А. Сюннэрберг, Г. П. Чулков, Л. Н. Андреев, С. А. Ауслендер, Ю.М.Юрьев, Ю. Э. Озаровский, бар. Н. В. Дризен и др. Это — предполагаемый состав «комитета по устройству спектаклей». Отдельно обозначены «предводители фракций»: А. Н. Бенуа — художественной, В. ф. Нувель — музыкальной, И. В. Радзивиллович — литературной, М. М. Фокин — хореографической, Вс. Э. Мейерхольд — драматической. Мейерхольд и управлял первым комитетом. Точно полководец держал он в своих руках нити всего дела. При страшной занятости (как раз тогда он выпускал в Императорском Александрийском театре свой первый спектакль «У царских врат», параллельно с этим начинает работу над оперой «Тристан и Изольда» для Мариинской сцены) сам обзванивал людей, вел многочисленные заседания «совещательного комитета», на которых обсуждалось абсолютно все — от программы, репертуара, состава исполнителей, оформления, реквизита до названия театрика.

Имя театру после долгого обмена мнениями нашли — «Лукоморье» (еще одно — «Тихий омут» — оставили про запас)…

В комитет, возглавляемый Холмской и Кугелем, вошли Н. А. Тихонов, Н.А.Тэффи, В.А.Мазуркевич, Бенедикт (Н. Н. Вентцель), В.А.Азов, А. А. Плещеев, Р. О. Боцяновский, З.Д.Бухарова, А. А. Измайлов — беллетристы, фельетонисты, публицисты, авторы петербургских газет и журналов.

А. А. Измайлов и предложил дать второму театру название своей недавно вышедшей книги пародий — «Кривое зеркало».

В отличие от «Летучей мыши», кабаре «для своих», которое могло рассчитывать на спонтанно возникающие экспромты актеров, «Лукоморье» и «Кривое зеркало» открывались как театры — пусть необычные, особого типа, — но театры для публики и потому не могли брать в расчет актерские импровизации. Найти же репертуар было делом далеко не простым: «наши авторы пока ничего не создали для этого молодого дела». К тому же ни Вс. Э. Мейерхольду, ни Р. А. Унгерну, которого пригласили ставить программу «Кривого зеркала» (как, впрочем, и любому другому театральному режиссеру), ни с чем подобным прежде сталкиваться не случалось.

Режиссерам, художникам, композиторам, хореографам, актерам «Лукоморья» и «Кривого зеркала» приходилось на ходу осваивать непривычную технику, и они «вложили в представление много труда, старания и таланта», проявив недюжинную изобретательность.

Все сходились во мнении, что программа «Лукоморья» была задумана гораздо интереснее, чем «кривозеркальная». Из переписки Мейерхольда и других причастных к «Лукоморью» лиц мы узнаем, что поначалу для первого вечера они предполагали восстановить «Смерть Тентажиля», доведенного до генеральной репетиции в Московском театре-студии на Поварской, и чтение стихов в костюмах — что уже пробовали, и с успехом, — год назад, летом в териокском театре. И то и другое по разным причинам отпало. В конце концов, режиссер скомпоновал программу из нескольких пародий, комических сценок, миниатюр, лирических номеров.

После «Пролога» Аверченко, представлявшего собой злую издевку над само довольно-пустопорожними вступительными речами (во время выступления унылого докладчика из зала раздавались ехидные выкрики — это вступала «подсадка», актеры, которых Мейерхольд рассадил среди зрителей), сразу шел овеянный мистическим ужасом «Последний из Уэшеров». Инсценированный рассказа Э. По, писателя, высокочтимого в символистских и около символистских кругах, Мейерхольд поставил в приемах «неподвижного театра». В страшном безмолвии, внезапно разрываемом леденящим кровь музыкальным воем бури, в таинственном полумраке сводчатой комнаты старинного замка вершилась судьба последних отпрысков некогда могущественного рода, отмеченного проклятьем. Едва замирал последний стон символистской драмы в миниатюре, как за сценой раздавались пронзительные вопли уличного Петрушки. Это начиналась уже следующая сцена. Взяв за основу традиционный сценарий кукольного театра, сохранив постоянных персонажей, П. Потемкин переписал его в расчете на публику петербургского Театрального клуба. Раешным говорком Петрушка, немец, музыкант, черт, Акулина сплетничали о разных разностях, выясняя вечные свои отношения, ненароком проговаривались о событиях художественной жизни Петербурга. Традиционные роли исполняли не куклы, а изображавшие кукол люди с ярко размалеванными лицами, наряженные в пестрые одежды. Подобно тряпичным прототипам, они смешно толклись поверх протянутой занавески-ширмы, с которой куклы свешивали свои деревянные ножки. Фоном служил расписанный Добужинским задник, изображавший булыжную мостовую, дома, «улицу, фонарь, аптеку».

Этот пародийный гротеск придумал К. Гибшман, игравший в нем роль помощника режиссера, текст написал П. Потемкин. Смысл сценки заключался даже не в самой пародии, она довольно забавно выворачивала наизнанку расхожие сентиментальные сюжеты негритянской жизни), а в приеме, на котором она строилась: «сцена на сцене». Спектакль под названием «Блэк энд уайт», принадлежавший якобы заезжей американской труппе, разыгрывался в глубине подмостков. Перед началом этого спектакля к зрителям выходил помощник режиссера, усаживался совсем по-домашнему на авансцене, чтобы переводить, как он доверительно сообщал почтенной публике, «с английского». Комизм заключался, собственно, в нем. Упиваясь сознанием необычайной важности порученного ему дела, захлебываясь от рвения, он переводил не только текст — чудовищную смесь из иноземных ходовых словечек, вроде «бутерброд» и «кэкс», названий иностранных фирм — «Ундервуд», словесных клише из разговорников и т. д., — но и физические действия. На сцене негр Джим сморкался. Помрежиссера, быстро обернувшись к публике, объяснял: «Он сморкается». Разоблачив выкрасившегося из любви к черной Молли белого, негры надвигались на него с криком «линч! линч!» «»Линч», — добродушно растолковывал залу переводчик, — это их нее национальное удовольствие».Городской лубок, осмысленный в духе мирискуснической стилизации, сменялся меланхолическим романсом, затем шла «Честь и месть», пародия В. А. Соллогуба, которая осмеивала репертуар и театральные приемы старого романтического театра: рвались в клочья страсти, внезапные узнавания открывали чудовищные тайны, гора трупов, жертв убийств и самоубийств росла с кинематографической быстротой. Потом опять шел вполне серьезный музыкальный номер, а вслед ему снова пародийная буффонада «Блэк энд уайт» П. П. Потемкина и К. Э. Гибшмана.

К. Гибшман совершенно сбивал публику с толку. Рыжий пушок, обрамлявший огромную лысину, белесые ресницы вокруг безмятежно распахнутых глаз, улыбка, растягивавшая рот до ушей, — это не было гримом. Все принадлежало самому Гибшману. И вместе с тем совершенно очевидна была дистанция между ним и образом, который он играл. Такова была природная органика Гибшмана, по утверждению Бенуа, «единственного кабаретного актера на всю компанию».

То, что произошло на премьере, ошеломило всех. «Лукоморье» провалилось.

«Весело разыгранная пародия гр. Соллогуба «Честь и месть», — писала Л. Гуревич, — устарела по теме. Сценическая переделка «Дома Уэшеров» плохо скомпанована и страшно длинна, а «Петрушка» Потемкина бессодержателен и тошнотворно пресен».

Безусловный успех у публики имела только одна вещица — «Блэк энд уайт».

Растекаясь после спектакля по фойе, публика раздраженно гудела. Кто-то окрестил «Лукоморье» «Мухоморьем». Шутка пошла гулять по залам Театрального клуба.

Провал в «Лукоморье» ощущали особенно болезненно потому, что соперничавшее с «Лукоморьем» «Кривое зеркало» торжествовало победу.

Холмская вспоминала, что к двенадцати ночи, когда раздраженная неудачей первого спектакля публика стала снова рассаживаться за столами, «задвигались столики, зазвенела посуда», нервическое напряжение за кулисами взвинтилось до предела. У начинавшего представление Ф. Н. Курихина так дрожали руки, что он запутался в складках занавеса и долго не мог выйти на сцену. Но когда после долгой борьбы, вырвавшийся, наконец, из его объятий, взъерошенный и пунцовый, он вытолкнут был к краю рампы и, заикаясь и путаясь в словах, что-то пролепетал, публика перестала звенеть посудой и затихла. Страх перед залом только добавил правдоподобия маске Курихина, простака и недотепы, конферансье по недоразумению. По залу прокатился смешок-другой. И потом взрывы хохота — Мольер назвал бы их «бру-га-га» — уже не прекращались, От сценки к сценке росло и ширилось ощущение успеха. Актеры превзошли самих себя… К трем часам ночи стало ясно, что «Кривое зеркало» победило.

Самое непонятное заключалось в том, что «Кривое зеркало» не располагало такими блестящими силами, как «Лукоморье». В группу, возглавляемую А. Кугелем и 3. Холмской, вошли малоизвестные музыканты, литераторы, актеры, имена которых, как и имя самой Холмской, сегодня позабыты. Да и сама программа «Кривого зеркала», в сравнении с «Лукоморьем», «проще, примитивнее по своим заданиям».

В сценке Н. А. Тэффи «Любовь в веках» иронически осмыслялась эволюция любовных отношений, начиная от «века обезьян», рыцарского средневековья, галантного XVIII века до «наших дней», где поэт объяснялся в любви… козе. Публика, разумеется, < мгновенно улавливала злой намек на поэтов символистского круга — поэт был загримирован под К. Бальмонта, — проповедующих дионисийское слияние с миром природы, однако юмор этого «очаровательного веселого пустячка, созданного Н. А. в той особой манере, которая известна, как «манера Тэффи»», кое-кто нашел грубоватым.

Авторы пародии «Дни нашей жизни» А. Кугель и 3. Бухарова (они скрылись под псевдонимом Мы) заимствовали название новой пьесы Л. Андреева, которая вышла два месяца назад, и бесцеремонно перетасовали ее сюжет с сюжетом другой пьесы того же автора — «Жизнь человека». Стенанья студента Коль-Коль: «Оль-Оль, дорогая, как ты проводишь эту ночь», комментировал Некто в сером — мистический рок, представленный старым сплетником. В ночном халате, феске, туфлях на босу ногу, он жал свечку, вставленную в бутылку, и с комической торжественностью распевал:

Что помогут вздохи эти,

Коль студент не при монете.

Не моя в том вина,

Наша жизнь вся сполна

Нам судьбою суждена.

Пародия с веселой бесцеремонностью и довольно зло указывала на доморощенное происхождение андреевской мистики в одной пьесе и сомнительного рода философствование — в другой. Но литературные достоинства самой пародии были — увы! — далеко не на высоте: «поверхностная полуопереточная пародия, похожая на театральный фельетон», — отозвалась о ней Л. Гуревич.

В литературном отношении самым удачным был скетч В. Азова «Автора!» Со свойственной ему «гелертерской» иронией, скрывающейся в придаточных предложениях, Азов поведал грустную историю о литературном «негре», который живет в… шкафу у модного и преуспевающего за его счет литератора. Старый писатель, в котором взыграло вдруг честолюбие, устроил было бунт: он выйдет на свободу и будет печатать свои произведения под собственным именем. Но хозяин быстро отрезвил его: в нашей жизни, наставлял он наивного бунтаря, важно умение не сочинить, а пристроить, не написать, а пробить.

В доказательство того, что злосчастный «негр» обладает истинным дарованием, он был загримирован Ибсеном.

Т. Пуни, как сообщали, внучка знаменитого композитора, исполнила «Танец семи покрывал» под названием «Саломея». Танец был пародийный и заканчивался похоронным шествием с гробом, похожим на сундук, с висевшей на нем табличкой: «Осторожно, Оскар Уайльд!» Зрители без труда улавливали намек на недавнее событие. Постановка «Саломеи» О. Уайльда в театре В. Ф. Комиссаржевской, доведенная Н. Евреиновым до генеральной репетиции, была запрещена Священным Синодом.

Нам неизвестно имя художника, оформлявшего «кривозеркальную» программу. Из скупых описаний может сложиться впечатление, что актеры вообще мастерили костюмы и декорации сами. То они, изображая обезьян, появлялись зашитыми в какие-то меховые мешки и сидели на бутафорском дереве из папье-маше, то посреди пустой сцены расхаживали в настоящих средневековых доспехах («прямо музейная модель!»).

Тогда как «Честь и месть» и «Последний Уэшеров» в «Лукоморье» оформлял А.Н.Бенуа, «Петрушку» — М.В.Добужинский, костюмы делал И.Я.Билибин, музыку к Э.По («удивителен и жуток вой бури») сочинил В.Г.Каратыгин. «Блеск, роскошь, богатство красок <…>. Пахло свежим художественным трудом, как во вновь отстроенной квартире пахнет лаками и краской <…>, — и всё-таки это не то, заключала Л.Гуревич описание программы «Лукоморья», — как-то слишком всё закончено, немного даже зализано. Нет той смелой эскизности, которая имеет свою особую прелесть, особенно в таких нелегализованных формах искусства нет свободы и порыва у исполнителей. Во многом чувствовался компромисс, недостаток настоящей вольности, капризного вдохновения».

Отдавая должное театральной живописи Добужинского, Бену и Билибина, один из критиков, тем не менее, считал, что «Кривое зеркало» с его «шекспировскими упрощениями» стоит «на более правильном пути».

…Вс. Мейерхольд попытался взять реванш и через неделю поставил в «Лукоморье» еще одну программу. Как и предыдущая, она успеха не имела. Раздосадованный неудачей, он театрик закрывает, «…группа, прежде именовавшаяся «Лукоморье», — пишет он Л. Гуревич, — <…> долее продолжать свою деятельность в стенах Театральского клуба <…> не считает возможным. <…>

Группа образует «Общество интимного театра». Ближайшая задача: создание художественного балагана.

Освобожденный от чада Игорного Дома, каким является Театральный клуб, Балаган наш может процветать только в атмосфере, не зараженной отрыжками (простите столь вульгарное выражение!) клубменов.

Вот увидите — группа создаст такой уголок, где найдет себе отдых петербургский культурный зритель».

Мейерхольд был не прав: ошибалась не публика, ошибался он сам. К постановкам в театрике нового жанра он подошел, вооруженный привычным театральным аппаратом, оказавшимся для кабаре слишком сложным и громоздким. Это, главным образом, и привело к неудаче.

В Ленинградском театральном музее сохранились монтировочные листы всех сценок этой программы «Лукоморья». Они весьма красноречивы. Для «Последнего из Уэшеров» Мейерхольд поручает бутафорам сделать: «2 кресла вольтеровских (кресло перед камином, каминный экран, стол, 3 фонаря (NB! 1 фонарь и 2 светильника), мольберт, на нем картинка такого размера, чтоб действующее лицо могло показать ее, держа в руке ключ от склепа, клавесин, много книг, свитков, нот, пергаментных листов на полу, книга с выпиской старая в кожаном переплете, уродцы на консолях…» Для представления «Петрушки» Мейерхольд подробнейшим образом описывает костюмы, гримы и аксессуары: «У музыканта настоящая шарманка, собака, дворняга, худая: лохматая. Подставка для шарманки складная, монеты, завернутые в бумажку, клетка с курицей, яйцо в клетке. Немец: наклейки на щеки и подбородок, живот из гуттаперчевой подушки, трубка, зонт очки. Чиновник: портфель, полумаска со лбом, носом и зубам перо гусиное, рыжий парик. Будочник с бакенбардами: непременно очень большой воротник, чтобы кивер касался воротника. Поэт: в парике, деревянная лошадь с крылышками, свиток очень большой и широкий, сделать так, чтобы, когда поэт подает его свисток, сам развернулся… Петрушка: нос привязной, подбородок наклеенный, скулы наклеены»… Здесь же Мейерхольд набрасывает подробнейшим образом эскизы старинных пистолетов для «Чести и мести».

Л.Гуревич находила, что «игра Варламова по-александрински тяжела», что «артист, игравший в «Последних из Уэшеров», вносил в свою роль непременный пафос старомодного театра».

Живопись «мирискусников», только недавно начавшая утверждаться в театре, выглядела на подмостках кабаре устаревшей. Даже экспериментальные актерские опыты, перенесенные сюда Мейерхольдом из лаборатории, казались повязанными старой театральной условностью. Самоновейшие приемы символистского театра и изысканнейшие стилизации народной площадной игры, слишком прямо перенесенные с большой сцены, неожиданно начинали отдавать стародавней театральностью. А безыскусность, грубоватая простота казались ближе существу рождающегося искусства. (Правда, нельзя забывать, что эта простота и безыскусность только представлялись таковыми, заключая в себе нечто от языка тех театральных эпох, дух которых во всеоружии современного изощренного искусства тщетно пытался воспроизвести Мейерхольд: недаром простоту и безыскусную грубоватость «Кривого зеркала» критики назвали шекспировской.)

Кабаре сбивало с толку, переворачивало привычные представления, загадывало загадки. Оно — и в этом заключалась суть дела — давало урок какого-то нового, дотоле неизвестного (а можетбыть, давно забытого?) художественного языка.

«Фарс, кафешантан, открытые сцены — эти виды «иррационального» искусства, как и чудесное искусство танца, до самого последнего времени лицемерно изгонялись у нас за черту просвещенного интеллигентского внимания, задыхаются в каком-то подполье, отдаются во власть темных людей, которые грязнят их, превращают в орудие для щекотания низменных инстинктов. А между тем именно теперь, в самое последнее десятилетие, когда художественное творчество по всей Европе отчаянно ищет новых путей, рвет с себя цепи рассудочных и предрассудочных условностей, призывает на себя наитие дерзкой фантазии, эти непредусмотренные старою эстетикой виды искусства приобретают особенную цену и значение. Здесь, вне контроля строго взыскательного разума, стесняющего своими проверками игру вскипающего, загорающегося воображения, свободно могут развернуться те художественные порывы, из которых родится внезапная красота и алмазное сверкание безрасчётного остроумия. Здесь не пропадают светлые брызги и всплески вдохновения, подсознательность мысли, еще не ведающей, куда она несется и что из нее вырастает, выливающиеся в непосредственное движение звуки, мгновенно намеченные и незаконченные, но уже живые и волнующие, поэтические и сатирические образы. Здесь могут зародиться новые комбинации и новые, еще не существующие формы искусства»,мысль, озарившая на премьерах «Лукоморья» и «Кривого зеркала» Любовь Гуревич, одного из самых глубоких и проницательных современных критиков, прежде зародилась у Вс. Мейерхольда и А. Кугеля с 3. Холмской. «Тут была какая-то любопытная идея, даже не идея, а какой-то неопределенный намек на новую театральную форму», — писал много лет спустя А. Кугель, пытаясь задним числом осмыслить то, что тогда смутно брезжило.

Поучительная неудача «Лукоморья» не охладила влечения Мейерхольда к искусству кабаре. Мысль режиссера, стремившегося проникнуть в существо процессов, происходящих в жизни и в искусстве, не раз будет возвращаться к кабаре, В статье 1910 года, напечатанной в сборнике «Куда мы идем?», он так определил театральную ситуацию: «Два устремления публики; 1) к веселью в театриках типа cabaret и 2) к неугасимому обаянию классического репертуара — скоро совсем сомнут современный репертуар».

В «устремлениях публики» Мейерхольд готов на этот раз слышать голос времени.

1908 год, когда Мейерхольд затевает «Лукоморье», был в его творчестве переломным. Он идет на службу в казенный театр.

Наделенный «геростратовой славой» (выражение Кугеля), режиссер попадает на санкт-петербургскую императорскую сцену, хранительницу незыблемых ценностей. Однако о разрушительных «модернистских» эскападах в стенах этой цитадели традиций он и не помышляет. Напротив, главная его цель — передать «неугасимое обаяние» классических эпох театрального прошлого. Недавний опыт, вынесенный им после разрыва с Комиссаржевской, театр которой он превратил в лабораторию театральных исканий, убедил его, что там, куда ходит широкая публика, экспериментировать невозможно, да и не нужно.

«…Опыт показал, что «большой театр» (так условимся называть театр для широкой публики) не может стать «театром исканий», и попытка поместить под одной крышей завершенный театр для широкой публики и театр-студию должна терпеть фиаско.

«Театры исканий» должны стоять обособленно». «Должно быть, на века сковано предначертание — не вливать молодого вина в старые мехи. <…> Свежие соки на свежевспаханной земле». Так Мейерхольд рассуждал в интервью «Петербургской газете» и повторил в статье «Из писем о театре» в журнале «Золотое руно» за 1908 год. Помещая через четыре года в сборнике «О театре» эту статью, он сопровождает её комментариями. Для нас они важны, и потому их следует привести.

«Письмо осталось неоконченным. В плане было: классифицировав существующие в столицах театры, дать описание выдающихся типов из двух групп: «большие театры» и «театры исканий»». Ко второй группе, «театрам исканий», он отнесёт «Старинный театр», «Дом интермедий», «Весенний театр», «Лукоморье», «Кривое зеркало», где четыре последних – кабаре.

В этом легкомысленном жанре режиссёр видит лабораторию экспериментального театра. Через два года после «Лукоморья» он вернётся к кабаретным подмосткам в «Доме интермедий».